Branche Akkumulatoren

Akkumulatoren

Was sind Akkumulatoren?

Ein Akkumulator (umgangssprachlich Akku) ist ein wiederaufladbarer Energiespeicher, der elektrische Energie in chemischer Form speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Im Gegensatz zu Primärzellen (Einwegbatterien) können Akkumulatoren durch Anschluss an eine Spannungsquelle mehrfach geladen und entladen werden. Dank ihrer Wiederverwendbarkeit und Lebensdauer sind sie unverzichtbar in zahlreichen Anwendungsbereichen – von der mobilen Stromversorgung über stationäre Energiespeicher bis hin zur konkreten Elektromobilität in Städten wie Berlin, München, Hamburg oder Stuttgart.

Aufbau und Funktionsprinzip

Akkumulatoren bestehen grundsätzlich aus folgenden Komponenten:

-

Elektroden: Eine Anode (negativer Pol) und eine Kathode (positiver Pol), die je nach Akkutyp aus verschiedenen Materialien gefertigt sind (z. B. Blei, Nickel, Lithium-Ionen-Chemie).

-

Elektrolyt: Eine leitfähige Flüssigkeit oder Paste, die den Ionentransport zwischen Anode und Kathode ermöglicht.

-

Separator: Eine poröse Trennschicht, die Kurzschlüsse verhindert, ohne den Ionenfluss zu blockieren.

-

Gehäuse: Sorgt für mechanische Stabilität und Schutz vor Umwelteinflüssen.

Beim Ladevorgang wandern Elektronen über das Ladegerät zur Anode, während sich Ionen im Elektrolyten von der Kathode zur Anode bewegen. Beim Entladen kehrt sich der Prozess um: Elektronen fließen über den äußeren Stromkreis von der Anode zur Kathode und liefern dabei nutzbare elektrische Energie.

Wichtige Akkutypen im Überblick

Blei-Säure-Akkumulatoren

Der klassische Bleiakkumulator wird seit über einem Jahrhundert eingesetzt, insbesondere als Starterbatterie in Fahrzeugen und für Notstromversorgungen in Rechenzentren oder Krankenhäusern. Vorteile sind die robuste Bauweise und hohe Überbrückungsfähigkeit, Nachteile dagegen begrenzte Zyklenfestigkeit und hohes Gewicht.

Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus

NiCd-Akkus bieten gute Kälteresistenz und hohe Zyklenfestigkeit, leiden jedoch unter dem Memory-Effekt und enthalten umweltbelastendes Cadmium. NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) sind umweltfreundlicher und haben eine höhere Kapazität, finden aber zunehmend Konkurrenz durch Lithium-Ionen-Technologien.

Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus

Lithium-Ionen-Akkus dominieren heute den Markt mobiler Geräte: Smartphones, Laptops und Elektrowerkzeuge nutzen ihre hohe Energiedichte, ihr geringes Gewicht und die niedrige Selbstentladung. Lithium-Polymer-Akkus variieren das Elektrolyt in Gel- oder Folienform und erlauben flexiblere Gehäuseformen. In Frankfurt am Main, Leipzig und Dresden forschen Universitäten und Institute intensiv an der nächsten Akku-Generation, um Reichweiten von E-Autos zu erhöhen.

Festkörperbatterien und zukünftige Entwicklungen

Festkörperbatterien ersetzen flüssige Elektrolyte durch feste keramische oder polymerbasierte Materialien. Sie versprechen höhere Sicherheit, schnellere Ladezeiten und noch höhere Energiedichte. In Innovationszentren in Münster und Karlsruhe arbeiten Forscher an marktreifen Prototypen.

Anwendungsbereiche

Mobilfunk und Unterhaltungselektronik

Smartphones, Tablets, Laptops und Smartwatches wären ohne Lithium-Ionen-Akkus kaum denkbar. Hersteller in Berlin und Hamburg integrieren spezielle Zelltypen, um schlankere Gerätehüllen zu ermöglichen. Keywords: Handyakku, Notebook-Akku, Powerbank.

Elektromobilität

Elektroautos, E-Bikes und E-Scooter nutzen große Lithium-Ionen-Batteriepacks. Städte wie Hamburg, Berlin, Stuttgart und Köln bauen Ladeinfrastruktur aus, während Automobilkonzerne und Zulieferer in Nürnberg und Wolfsburg an Batteriezellenfertigung und Recyclingmethoden feilen. Wichtige Schlagwörter: Reichweite, Ladezyklen, Batteriemanagementsystem (BMS).

Stationäre Energiespeicher

Solaranlagen auf Hausdächern in München oder Frankfurt werden mit Heimspeichern kombiniert, um überschüssigen Solarstrom zu speichern. Größere Batteriespeicher sichern Netzstabilität und werden in Bayern oder Schleswig-Holstein in Quartieren eingesetzt. Relevante Keywords: Speicherlösung, Netzdienstleistung, Peak Shaving.

Notstromversorgung und USV-Systeme

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) in Büros und Rechenzentren nutzen Bleiakkus oder moderne Lithium-Ionen-Module, um bei Netzausfällen kritische Systeme am Laufen zu halten. In Frankfurt und München betreiben Finanzinstitute eigene Batterieparks zur Sicherstellung der Hochverfügbarkeit.

Maschinelles Werkzeug und E-Mobilität in Industrie

Lithium-Ionen-Werkzeugakkus treiben Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Gabelstapler in Logistikzentren in Hamburg und Leipzig an. Auch autonome Robotik im Lager nutzt modulare Batteriesysteme für lange Laufzeiten. Keywords: Industrieakku, Gabelstapler-Akku, Service-Roboter.

Pflege, Wartung und Sicherheitshinweise

-

Ladezyklen optimieren: Teilaufladungen (20–80 %) verlängern die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus. Vollzyklen sollten nicht zur Dauerpraxis werden.

-

Temperaturbereich: Akkus reagieren empfindlich auf Hitze und Kälte. Ideal sind 15–25 °C. Unter –10 °C sinkt die Leistung, über 45 °C können irreversible Schäden entstehen.

-

Überwachungssysteme: Ein Batteriemanagementsystem (BMS) schützt vor Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss.

-

Sicherheitsausstattung: Rauchmelder und Feuerlöscher in Räumen mit großen Akku-Anlagen sind Pflicht – etwa bei Heimspeichern in Stuttgart oder Köln.

-

Transport und Lagerung: Akkus nur in Originalverpackungen oder zugelassenen Transportbehältern verschicken. Die UN-3480/3490-Richtlinien regeln den Gefahrguttransport.

Recycling und Umweltschutz

Die Rückgewinnung wertvoller Metalle wie Lithium, Kobalt und Nickel ist ökologisch und ökonomisch entscheidend. In Deutschland sind Hersteller verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen und einer sachgerechten Verwertung zuzuführen. Das Umweltbundesamt informiert über Sammelstellen und Recyclingquoten .

-

Mechanisches Aufschließen: Zerlegung in Zellverbunde, Entfernung von Gehäusen und Elektrolyt.

-

Hydrometallurgische Verfahren: Auslaugen der Metalle zur Rückgewinnung von Lithium und Kobalt.

-

Pyrometallurgische Verfahren: Hochtemperaturverfahren zur Gewinnung von schlechter löslichen Metallen wie Nickel und Eisen.

Innovationen in Leipzig, Aachen und Berlin zielen auf kostengünstigere, energieeffizientere Recyclingverfahren ab.

Auswahlkriterien beim Akku-Kauf

-

Kapazität (Ah oder Wh): Maßstab für gespeicherte Energie. Ein 50 Ah-Akkumulator bei 12 V entspricht 600 Wh.

-

Zyklenfestigkeit: Die Anzahl an Lade-/Entladezyklen bis zur Restkapazität von 80 %. Lithium-Ionen erreichen oft 1.000 Zyklen, Bleiakkus nur 200–500.

-

Entladestrom: Wichtig für Anwendungen mit hohen Stromspitzen (z. B. Elektrowerkzeug).

-

Gewicht und Größe: Relevant in mobilen Einsatzfeldern (E-Bikes, Drohnen).

-

Chemie und Umwelteigenschaften: Verträglichkeit, Recyclingfähigkeit und Sicherheitsmerkmale.

-

Preis pro kWh: Vergleichskriterium für Investitionen in Heimspeicher oder E-Fahrzeuge.

Anbieter und Marktübersicht in Deutschland

-

Automobilindustrie: OEM-Akkupacks von Volkswagen (Salzgitter), BMW (Dingolfing) und Daimler (Kamenz).

-

Speicherhersteller: Sonnen GmbH (Feldkirchen bei München), E3/DC (Leer/Ostfriesland) und Tesvolt (Tübingen).

-

Recyclingunternehmen: Duesenfeld (Rothenburg ob der Tauber), Redux (Gnsheim).

-

Fachhändler: Onlineshops in Berlin, Hamburg und München bieten Akkus für mobile Geräte und Industrieanwendungen an.

Viele Anbieter offerieren Energie-Contracting für stationäre Speicher, sodass Endverbraucher geringe Einstiegskosten und feste Tarifmodelle nutzen können.

Zukunftstrends und Forschung

-

Feststoffbatterien: Höhere Sicherheit und Energiedichte.

-

Silizium-Anoden: Erhöhung der Kapazität gegenüber Graphit-Anoden.

-

Zink-Luft-Batterien: Biokompatibel und kostengünstig für stationäre Speicher.

-

Druckbare Batterien: Flexible Energieversorgung für Wearables und IoT-Geräte.

-

Second-Life-Akkus: Ausgediente E-Fahrzeugbatterien als kostengünstige Heimspeicher.

Forschungsprojekte der Fraunhofer-Gesellschaft – Institut für Silizium-Photovoltaik und der Helmholtz-Gemeinschaft treiben diese Entwicklungen voran.

Weiterführende Links und Informationsquellen

-

Akkumulator – Wikipedia: Detaillierte Informationen zu Aufbau, Chemie und Geschichte.

-

Umweltbundesamt – Batterie- und Akkurecycling: Richtlinien zur Rücknahme und Verwertung.

-

Fraunhofer ISE: Forschung zu Energiespeichern und Batterietechnologien.

Akkumulatoren sind zentrale Elemente der modernen Energieversorgung – von mobilen Geräten über Elektromobilität bis hin zu stationären Solarstromspeichern. Mit einer großen Vielfalt an Blei-Säure-, Nickel- und Lithium-Ionen-Systemen decken sie unterschiedliche Anforderungen ab. Die richtige Auswahl hängt von Parametern wie Kapazität, Zyklenfestigkeit, Entladestrom und Preis pro kWh ab. Gleichzeitig gewinnen Recycling und Second-Life-Strategien an Bedeutung, um Ressourcen zu schonen und Umweltauswirkungen zu minimieren. Mit Blick auf künftige Technologien wie Festkörperbatterien und Silizium-Anoden bleibt die Batterieforschung in Deutschland – von Berlin bis München, von Leipzig bis Stuttgart – ein dynamisches Feld, das die Energiewende und digitale Transformation aktiv unterstützt.

In Akkumulatoren (kurz Akkus genannt) wird Strom in chemische Energie gewandelt und gespeichert. Werden die Akkumulatoren mit einem Verbraucher verbunden, wird die chemische Energie wieder in Strom gewandelt. Die elektrische Nennspannung, der Wirkungsgrad und die Energiedichte von Akkumulatoren sind abhängig von der Art der Materialien der Akkus.

Lithium-Ionen-Akkumulatoren sind Akkus, die auf Lithium basieren. Lithium-Ionen-Akkumulatoren werden auch als Lithium-Akkumulator, Lithium-Ionen-Akku, Li-Ion-Akku, Li-Ionen-Sekundärbatterie oder kurz Li-Ion bezeichnet. Der Lithium-Ionen-Akkumulator verfügt über eine vergleichsweise hohe Energiedichte. Lithium-Ionen-Akkus sind thermisch stabil und unterliegen nicht dem so genannten Memory-Effekt. Der Memory-Effekt beschreibt den Kapazitätsverlust, der bei Nickel-Cadmium-Akkumulatoren mit gesinterten Elektroden auftreten kann, wenn die Akkus oft nut zum Teil entladen werden. Die Akkumulatorhersteller und Akkumulatorhändler bieten verschiedene Weiterentwicklungen der Lithium-Ionen-Akkumulatoren an, wie beispielsweise den Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator, den Zinn-Schwefel-Lithium-Ionen-Akkumulator, den Lithium-Titanat-Akku, den Lithium-Luft-Akkumulator und den Lithium-Eisen-Mangan-Phosphat-Akkumulator. Außerdem noch der Lithium-Eisen-Yttrium-Phosphat-Akkumulator, die Super Charge Ion Battery, der Lithium-Mangan-Akkumulator und der Lithium-Polymer-Akku.

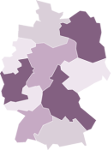

Auf der online Plattform Firmen-Vergleich finden sich zahlreiche Akkumulatorhersteller und Akkumulatorhändler, die verschiedenste Akkumulatoren vertreiben und Firmen-Vergleich.de nutzen möchten, um ihre Akkumulatoren noch populärer zu machen. Bei Firmen-Vergleich sind beispielsweise Akkumulatorhersteller und Akkumulatorhändler aus Brilon, Bad Staffelstein, Roßtal, Troisdorf, Trittau, Hüttenberg, Reinbek, Ölbronn-Dürrn und Schnaittenbach eingetragen worden. Wenn Sie Ihre Akkumulatoren ebenfalls über Firmen-Vergleich bewerben möchten, kontaktieren Sie uns doch einfach.

Ähnliche Themenbereiche wie Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Batterien und Ladegeräte können über die bereitgestellten Links aufgesucht werden. Informationen über Akkumulatoren, Batterien, Ladetechnik sowie Ladegeräte findet man hier.

Suchergebnisse

-

Angerstr. 50

Bad Staffelstein

-

-

-

Otto-Hahn-Str. 7

Trittau

Suchbegriffe: -

Suchbegriffe:

-

Ulmenweg 15

Wassertrüdingen

-

-